さんぽみちのちしつColumn

第47話 最終回 ~玉川毒水~

2025年04月10日(木)

秋田県の内陸部東側、田沢湖と奥羽山脈(八幡平)の間を雄物川最大の支流・玉川が流れる。その上流域には数多くの温泉が湧出しており、「癌でも治る」と噂される玉川温泉もその一つである。玉川温泉は、超強酸性の高温泉であり、最大の湧出孔「大噴」(おおぶけ)では、pH1.1~1.3,水温97℃の熱水が毎分8千リットル以上、絶え間なく湧き出している。

玉川温泉の温泉水が流れ込む玉川(河川)も極めて高い酸性度を示し、一名「玉川毒水」と呼ばれてきた。水田に引けば稲が枯れ、生活用水にも適さず、魚も棲まず、発電所や河川構造物にも大きな被害を与える。流域住民にとってその水質改善は、積年の悲願となっていたのである。天保12年(1841年)、角館の田口某氏らが私財を投じ、温泉水の湧出量を減らすべく噴出孔の周辺に排水路を掘削した。これを初めとし、大穴を掘って地中に温泉水を浸透させようとしたり、野積みの石灰岩を温泉水に浸して中和させようとするなど、さまざまな方法によって毒水の改善を試みた。その一環として昭和14年、田沢湖の豊富な貯水によって酸性水を希釈すべく、玉川の流れの一部を湖に導入する手段がとられた。この事業は当初こそ一定の効果を得たものの、湖の急激な酸性化により、生息していた固有種のクニマスをはじめとする魚介類の大半が姿を消してしまう事になる。後日談として、あのさかなクンにより山梨県の西湖にて、かつて卵を移植したクニマスの子孫が発見された事は記憶に新しい。

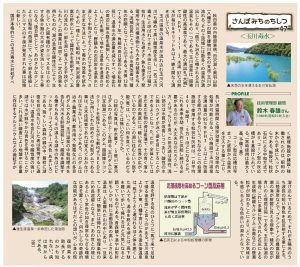

国が本格的にこの玉川毒水に対処すべく処理施設が建設・稼働されたのは、昭和の末から平成に入ってからである。施設は、粒状石灰による中和方式であり、コーン型の反応槽が6基設けられている。(常時使用は最大5基、予備1基)

コーン型反応槽は窄まった底部から温泉水を注入する事により、長い滞留時間と攪拌効果により効率的な処理が可能となる。この施設で玉川温泉全湧出量の95%をpH3.5以上に改善する能力があるという。ちなみにこの処理施設で使用する粒状石灰岩は、一日平均40t、年間1.5万tほどになるとか。これを未来永劫、恒久的に供給し続ける必要があるのだが、大丈夫なのだろうか。一方、とばっちりを食った田沢湖は現在、浅い部分は水質が改善しつつあり、酸性の水に強いウグイが泳ぐ姿を目にすることができるようになった。だが、全体としてはまだまだ生物の姿は希薄で、その青く澄んだ湖面の奥底には、暗い死の世界が広がっているのである。この湖に住むという辰子姫(竜)は、いったい何を食べているのだろう。ひもじくは無いのだろうか。

口絵の写真は、貯水量2.5億㎥(寒河江ダムの2倍以上!)を誇る、玉川ダム(玉川宝仙湖)である。このダム、超固煉りコンクリートを転圧しながら敷均す「RCD工法」が用いられた初めての大型ダムである事は、土木技術者であれば覚えておかなければならないトピックである。このダムは治水・農業水利・都市用水・発電などの多目的ダムであるが、玉川温泉の中和処理水を含む河川水を貯留混和して、酸度を調整する働きもある。その湛える湖水の色はビビットなターコイズブルー(天色:あまいろ)である。瑞々しい森林の緑の中、最初に湖面を目の当たりにした者は驚愕するに違いない。温泉水を含む河川や酸性度の強い湖では水が鮮やかな青色を帯びることが多い。これは高い酸度により地盤中に多量に存在するアルミニウムなどの微粒子が溶け込んでいるためで、それが太陽光のうち波長の短い青色を乱反射する事による。三陸海岸などで、プランクトンの豊富な親潮の海が紺碧に見える現象や、晴天の空が青いのと理屈は同一である。玉川宝仙湖の場合、これに多量に投入された石灰による生成物(硫酸カルシウム:石膏など)の懸濁粒子が加わることにより、どこか不気味さを感じるような色合いの湖水となっている。

温泉を評する句のひとつに「馬で来て足駄で帰る後生掛」と言うのがある。玉川温泉より少し東、八幡平寄りにある後生掛温泉は、馬でようよう運ばれるほど体を悪くした病人でも、湯治を終える頃には、高下駄を履いて歩いて帰れるほど元気になると謳っているのである。青森酸ヶ湯や山形肘折もしかり、特に治癒効果の高いとされる温泉は、人里離れた山の中にあり、一旦来てしまえば、簡単には帰れない地理条件のため長逗留となる。また、あの世との境にあるという常世の如き尋常ならざる環境に身を置くことにより、何かしらの奇跡的な効能があるはずだとの想いが、心身の恢復効果を助長するのかも知れない。病は気からである。

カテゴリー:さんぽみちのちしつ